O Latim Medieval e a origem das línguas românicas

- InfoBlog de JD

- 28 de jun. de 2019

- 7 min de leitura

Atualizado: 12 de out. de 2021

Um artigo original de 'Repensando a Idade Média':

O Latim Medieval e a origem das línguas românicas. Durante todo a Idade Média o Latim foi por excelência a língua "franca" na Europa, era o idioma litúrgico da Igreja Católica e meio de interacção erudita, tanto na ciência como na literatura, no direito e na administração pública.

Embora não haja consenso sobre a fronteira exacta entre o Latim tardio e o Latim medieval, este último também não deve ser confundido com o Latim eclesiástico, apesar da origem clerical de vários de seus autores e embora alguns estudiosos defendam que o seu surgimento coincidiu com o advento do Latim eclesiástico, na segunda metade do século IV ou, segundo outros, por volta do ano 500. Mas como sabemos ao certo em que época se desenvolveu? Como é óbvio, dada a ausência de registos orais medievais a não ser a ponta do icebergue depositada nos registos escritos, será impossível dizer um momento exacto em que as línguas românicas se formaram. Aliás, tal conceito de data de fundação é ridículo pois as línguas evoluem de forma contínua.

O Latim medieval era caracterizado por um vocabulário aumentado, que emprestava livremente de outras fontes. Era grandemente influenciado pela linguagem da "Vulgata" (Latim popular ou coloquial), que apresentava diversas peculiaridades estranhas ao Latim clássico, como consequência da tradução mais ou menos directa do grego e do hebreu. Estas peculiaridades reflectiam-se não apenas no vocabulário, mas também na sua gramática e sintaxe.

A língua grega também forneceu uma boa parte do vocabulário técnico do Cristianismo. As várias línguas faladas pelas tribos germânicas, que invadiram a Europa ocidental, também foram fontes importantes de novas palavras. Líderes germânicos tornaram-se os líderes da Europa Ocidental, e palavras das suas línguas foram importadas livremente pelo vocabulário da lei. Outras palavras mais comuns foram substituídas por variações do Latim vulgar ou por fontes germânicas, porque os vocábulos clássicos caíram em desuso.

O Latim também espalhou-se por áreas como a Irlanda e a actual Alemanha, onde não se falavam línguas românicas e que nunca haviam estado sob jugo do Império Romano. Trabalhos escritos nessas regiões, onde o Latim foi uma língua aprendida sem nenhuma relação com o vernáculo local, também influenciaram o vocabulário e a sintaxe do Latim medieval.

Já que assuntos abstractos, como ciência e filosofia, eram tratados em Latim, o vocabulário latino desenvolvido para estes assuntos é fonte de muitos termos técnicos nas línguas modernas. Palavras em português tais como "abstracto", "sujeito", "comunicar", "matéria", "provável" e suas respectivas designações noutras línguas europeias geralmente possuem o significado dado a elas pelo latim medieval.

INFLUÊNCIA DO LATIM VULGAR:

A influência do Latim vulgar também é aparente na sintaxe de alguns escritores do latim medieval, embora o latim clássico continuasse tendo alta importância e fosse estudado como modelo para composições literárias.

Embora estivesse simultaneamente se desenvolvendo nas línguas românicas, o latim propriamente dito manteve-se bastante conservado, já que não era mais uma língua nativa e existiam muitas gramáticas antigas e medievais dando uma forma padrão. Por outro lado, num estrito senso, não havia apenas uma forma de "latim medieval". Todo o autor latino no período medieval falava latim como uma segunda língua, com vários graus de fluência, e a sintaxe, gramática e vocabulário frequentemente eram influenciadas pela língua nativa do autor. Isto foi particularmente verdadeiro a partir do século XII, quando se tornou cada vez mais adulterada: documentos em latim medieval tardio escritos por francófonos tendiam a mostrar semelhanças com a gramática e o vocabulário franceses medievais; os escritos por alemães eram semelhantes ao alemão, etc. Por exemplo, em vez de seguir a regra do latim clássico de colocar o verbo no fim da sentença, os escritores medievais frequentemente seguiam as convenções de suas próprias línguas nativas.

As diferenças mais marcantes entre o latim clássico e o medieval podem ser encontradas na ortografia. Algumas das mais frequentes diferenças são:

- Devido a um forte declínio no conhecimento de grego, em palavras emprestadas ou termos estrangeiros provenientes ou transmitidos pelo grego, o y e o i passaram a ser usados mais ou menos indiferentemente: Ysidorus, Egiptus, de Isidorus, Aegyptus. Isto também ocorreu com palavras puramente latinas : ocius ('mais rapidamente') aparece como ocyus e silva como sylva, esta última sendo uma forma que sobreviveu até o século XVIII e assim tornou-se parte do latim usado pela Nomenclatura binomial adoptado modernamente pelas ciências biológicas.

- "ti-" antes de uma vogal é frequentemente escrito como -ci-, assim divitiae torna-se diviciae (ou divicie), tertius torna-se tercius, vitium vicium.

- A combinação "mn" pode ter outra consoante plosiva inserida; assim, alumnus torna-se alumpnus, somnus sompnus.

- Consoantes únicas freqüentemente eram dobradas, ou vice-versa, assim tranquillitas torna-se tranquilitas e África torna-se Affrica.

- "vi", especialmente em verbos no tempo presente, pode ser perdido, assim novisse torna-se nosse (isto ocorreu no latim clássico também mas foi mais frequente no latim medieval).

Estas diferenças ortográficas eram frequentemente devidas a mudanças na pronúncia ou, como no último exemplo, na morfologia, que os autores reflectiam nos seus escritos.

A mudança gradual no latim não escapou à percepção dos homens daquela época. Petrarca, escrevendo no século XIV, reclamou deste declínio linguístico, que ajudou a alimentar seu descontentamento com sua própria época. No século XVI, Erasmus reclamava que falantes de países diferentes não conseguiam compreender a forma de latim que cada um falava.

Para quem quiser saber mais sobre a Escritura de fundação da igreja de Lardosa, recomendo o estudo de António Emiliano "O mais antigo documento latino-português (882 a. D.) - edição e estudo grafémico", Verba. Anuario Galego de Filoloxía,. 26 [1999]: 7‐42

EVOLUÇÃO PARA AS LÍNGUAS ROMÂNICAS:

As línguas românicas são a continuação do latim vulgar, o popular dialecto do latim falado pelos soldados, colonos e mercadores do Império Romano, que se distinguia da forma clássica da língua falada pelas classes superiores romanas, a forma em que a língua era geralmente escrita.

Durante o declínio do Império Romano do Ocidente, e após a sua fragmentação e consequente colapso no século V, variedades do latim começaram a surgir em cada local de forma acelerada, eventualmente evoluindo cada qual para um "continuum" de diferentes tipologias. Os impérios ultramarinos estabelecidos por Portugal, Espanha, França, Bélgica e Itália desde o século XV em diante espalharam as suas respectivas línguas por outros continentes, de tal forma que cerca de 70% de todos os falantes de línguas românicas vivem hoje fora da Europa.

Apesar das influências de línguas pré-romanas e das invasões germânicas, a fonologia, morfologia, léxico e sintaxe de todas as línguas românicas são predominantemente uma evolução do latim vulgar. Em particular, com apenas uma ou duas excepções, as línguas românicas perderam o sistema de declinação presente no latim e, como resultado, têm estrutura de frase SVO (Substantivo - Verbo - Objecto) e fazem amplo uso de preposições.

Cada região apresenta igualmente diferenças nessa evolução entre o Latim medieval e as suas variantes locais que deram origem aos diferentes idiomas romances: no século VIII encontramos monges com dificuldade em ler Latim, conforme nos mostram os glossários da época, estes revelam-nos que o vocabulário tinha mudado bastante, por exemplo em palavras tais como "ager" que passou a "campus" ou "pulchra" substituído por "bella". Provavelmente as pessoas teriam dificuldade em notar a divisão entre os seus dialectos e o Latim, e quando é que essa diferença ocorreu. Sem dúvida que alguns elementos do seu vernáculo foram sendo introduzidos na escrita Latina ao longo do tempo, mesmo que os eruditos tenham tentando manter um Latim estandardizado.

Um primeiro reconhecimento dessa diferença ocorreu no reino Franco, primeiro quando em 787 Carlos Magno escreveu uma carta a um dos seus bispos aconselhando aos padres que melhorassem o seu Latim, e mais tarde em 813, quando ficou claro que os fiéis já não compreendiam o que era dito em Latim durante a missa, provavelmente devido ao Latim mais conservador mantido pelo Clero, Carlos Magno lançou um édito em que ordenava que "todos os clérigos deveriam traduzir esses sermões para o vernáculo local ou para o idioma Franco, para que todos pudessem compreender melhor o que era dito". (easdem homilias quisque aperte transferre studeat in rusticam romanam linguam aut thiotiscam, quo facilius cuncti possint intellegere quae dicuntur).

Reconhecemos também deste édito que o dialecto Franco tinha a sua própria designação: "Thiotisca(m)" e que o conceito de língua vernácula já existia. É explicitamente referido que existia uma língua romance vulgar paralelo ao Latim, a "rustica romana lingua", para a qual os sermões (mas não a liturgia) teriam de ser traduzidos. Essa diferença entre os sermões e a liturgia indica que essas linguagens não eram apenas versões incorrectas do Latim, mas que também podiam ser traduzidas em dois idiomas distintos do Latim.

Já em Itália os primeiros textos em vernáculo local são as "De Depositione Cassinum" de 960-963, indicando que o processo de evolução foi mais lento aí. Num comentário de um monge chamado Gonzo de Novara, ele diz que: "por vezes sinto-me constrangido a usar a nossa língua comum que é próxima do Latim". (licet aliquando retarder usu nostrae vulgaris linguae quae latinitati vicina est). Na Península Ibérica identificamos as Glossas Emilianenses e Silenses dos séculos IX e X que mostram a evolução do Latim vulgar para os dialectos locais e no caso concreto do Português temos pormenores nas fontes não-literárias, nomeadamente os cartulários, que nos iluminam nesta árdua tarefa – erros de escrita dos escribas alto e baixo-medievais que demonstram a sua diglossia, i.e., a coexistência de duas línguas ou registos diferentes da mesma língua. No caso, os escribas falavam já em galaico-português a partir do século IX, mas escreviam em Latim, revelando na sua escrita as marcas de oralidade com “erros” ortográficos. Mesmo que não saibamos nada sobre a evolução anterior da língua, ao menos temos um “terminus ante quem” para uma altura em que o latim escrito fosse já muito divergente do vernáculo minimamente aceitável. No caso galaico-português, ao contrário do que seria expectável, os primeiros textos com essas características aparecem não em arquivos galegos, mas sim portugueses.

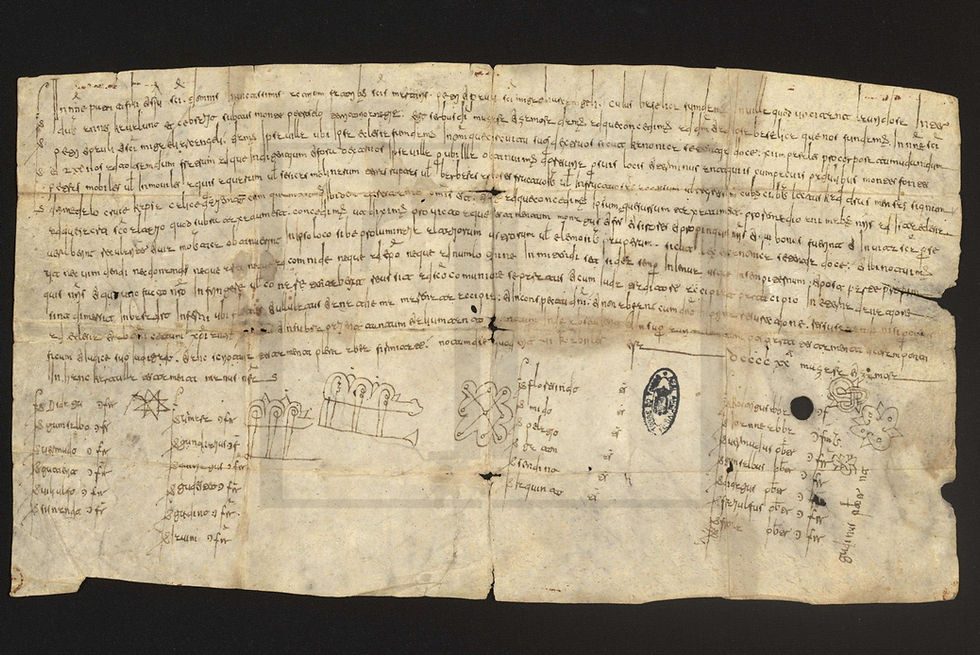

Estes são principalmente dois: a doação da igreja de Souselo (870) e a escritura da fundação da igreja de Lardosa (882), um lugar na freguesia de Rans (Penafiel). Embora o primeiro seja já uma cópia do século XI de um documento do século IX, o que não nos dá certezas nenhumas, o segundo texto mencionado é um original com formas que indicam uma evolução da língua como “moastica” em vez de “monastica”, uma síncope característica do galaico-português.

- PEDRO ALVES.

Nota: para mais informações sobre a evolução particular na Língua Portuguesa, remeto para este artigo postado anteriormente.

FONTES BIBLIOGRÁFICAS:

Jan M.Ziolkowski, "Towards a History of Medieval Latin Literature", in: F. A. C. Mantello and A. G. Rigg (eds.), Medieval Latin: An Introduction and Bibliographical Guide (Washington, D.C., 1996), pp. 505-536 (pp. 510-511).

Desiderius Erasmus, De recta Latini Graecique sermonis pronunciatione dialogus, Basel (Frobenius), 1528.

Harrington, K. P., Pucci, J. e Elliott, A. G. Medieval Latin (2ª ed.), (Univ. Chicago Pres, 1997) ISBN 0-226-31712-9

The Reichenau Glosses, Orbilat.

Romance Languages: A Historical Introduction by Alkire and Rosen (2010).

Comentários